|

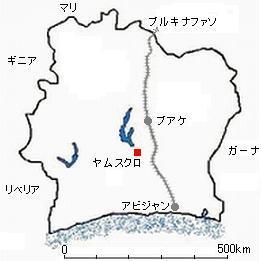

国のあらましと地図 |

第19回

2005年1月27日(木曜日)はコートジボワール

目次

|

国のあらましと地図 |

★

| 独立−1960年 国名−コートジボワール共和国 Cote d'Ivoire 面積−32万平方キロメートル 人口−1660万人(2003年) 住民−バウレ、セヌフォ、ディダ、ベテ、ゲレ、グロ、ダン、マリンケ、デュラ 他 主な言語−フランス語(公用語)、アカン語、クル語 他 宗教−キリスト教、イスラム教、伝統宗教 |

|

★

自然

| 砂州により潟湖(ラグーン)ができているギニア湾岸は、熱帯雨林気候。内陸部に向かうと乾燥していきます。 ゆるやかな起伏の、中部から北部の大地は、サバンナ気候になりますが、北西部にある山地は熱帯雨林。 |

★

歴史

| 15世紀ごろから 象牙の売買が行なわれます 1893年、フランスの植民地 1960年、独立 |

14世紀以前には、グリシャボ、ベチェ、アンデニュ等の王国がありました。 15世紀ごろから、象牙の買い付けが行なわれていたことから、ヨーロッパ人に「象牙海岸」と呼ばれるようになります。 1893年、フランスの植民地となります。 第2次世界大戦後、コーヒー、カカオの生産者主体の組合を基盤にしたウフェ・ボワニを中心に、独立運動が展開。1958年、フランス共同体の自治共和国となります。 1960年、独立。初代大統領に、ウフェ・ボワニが選出されます。 |

| 約30年間、 ウフェ・ボワニの安定した政権が続き、 1960年代、70年代には高度経済成長 |

独立以来約30年間、ウフェ・ボワニが率いるコートジボワール民主党(PDCI)の一党制のもとで、政治的に安定。1960年代、70年代は、年平均8%の高度経済成長で国外からも注目されます。 1990年に民主化の要求が高まり、複数政党制が導入されます。10月の選挙で7選されたウフェ・ボワニは、93年12月に死去。 |

|

1999年以降、 政治的な混乱が続いています |

1994年、コナン・ベディエ国会議長が暫定大統領に就任。1995年、対抗馬のワタラ元首相の被選挙権がなくなるように改めた選挙法のもと、10月の大統領選挙で当選し、正式に就任。 1999年12月、無血クーデターで、ゲイ元参謀総長が全権掌握。ベディエ大統領は国外へ。 2000年1月、ゲイ元参謀総長を首班とする暫定政府が設置。10月の大統領選挙に、ワタラ元首相は立候補できず、結果をめぐる抗議運動でゲイ元参謀総長が失脚し、野党イボワール人民戦線(FPI)のローラン・バグボ党首が、大統領に就任。 2001年1月、クーデター未遂。10月、国民和解フォーラム開催。 2002年8月の内閣改造で、与党FPI20、ベディエ前大統領のPDCI7、ワタラ元首相の共和主義者連合(RDR)4、民主平和党(UDPCI)1、その他3が閣僚ポストにつきます。 2002年9月、コートジボワール愛国者運動(MPCI)が反乱を起こし、北・中部を支配下に置きます。ゲイ元参謀総長が死亡。西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)の仲介で10月中旬に停戦合意。西部で正義・平和運動(MJP)と大西部国民運動(MPIGO)の2派が、反政府活動を開始。 2003年1月、フランス政府のイニシアチブで、パリ郊外で和平合意が成立。3月、全勢力が参加した国民和解政府が組閣。反大統領勢力は「新勢力(NF)」と名乗る緩やかな共同組織を結成。 2004年3月末の武装解除の前に、NFと大統領支持派の間の緊張が再び高まり、和平プロセスは頓挫。4月、国連PKO(UNOCI、仏語ONUCI)派遣。7月、ECOWAS、国連、アフリカ連合はガーナの首都アクラで、全政治勢力を集め西アフリカ首脳会議を開催。11月、駐留するフランス軍と政府軍間が緊張、政情不安になります。 |

★

産業・経済

| コーヒー、カカオなどの生産と外国資本による工業化により、1960年代、70年代は高度成長。 主要産品の国際価格の下落をきっかけにして、80年代から90年代前半まで、構造的経済不況になります。 1989年から、国際通貨基金(IMF)・世界銀行の下で構造調整計画を開始。1994年のフランス語圏西アフリカ諸国の共通通貨CFAフランの50%平価切下げで復調します。 カカオ豆の生産高は、世界第1位(カカオの磨砕量は第2位で、1位はオランダ−2001/02)。 コーヒー豆は、最大の生産量アラビカ種に次ぐロブスタ種。インスタント・コーヒーの原料用が大半です。主要産地は南東地方標高500〜1,000メートルの地帯。南西部の熱帯雨林からは、マホガニーなどの良質な木材を産します。 1970年代末に、沖合いと沿岸で油田が発見。 主な輸出品は、カカオ、石油製品、材木、コーヒー(カカオは、日本の輸入量では第3位。第1位はガーナ産)。 石油製品、食品を輸入。 相手国は、輸出は1位がフランス、2位がオランダ。輸入はフランスが1位、ナイジェリアが2位。 |

★

文化

|

キリスト教の普及が進み、北部ではイスラム教が浸透していますが、伝統的な宗教も強く生き続けています。宗教儀礼で大きな役割をもつ仮面は、それぞれ造形的な魅力があります。 バウレなどの面がパリに持ち込まれて、ピカソなどのキュービズムを始めるきっかけになりました。簡潔な表現のダンの面も、影響を与えたといわれています。 (左の絵はデュラの面) |

★

食

| 主食は地域によって異なりますが、主なものは、フゥトゥ。マニョック(キャッサバ)をゆでて、うすでつきおもちにします。料理用バナナをゆでたものを混ぜると、黄色いフゥトゥになります。南部では、マニョックの粉をふかした、クスクスのようなアチェケも好まれています。東北部で主となるヤムイモの栽培量は、マニョックよりも多い。 ソースをつけて食べます。 種類は、パームやし油ベース、ピーナッツペースト・ベース、トマトソース、そしてオクラ、モロヘイヤのソースなど。 |

★

4つの表現だけの北部で使われているデュラ語レッスン

| こんにちは |

アニソゴマ |

| ありがとう | アニチェ |

| 元気? |

イカケネ |

| まあまあ、元気 | ドニドニ |

★

コートジボワールを知る本とホームページ

| おおばやしひろこ 大林 公子 著 「アフリカの『小さな国』−コートジヴォワールで暮らした12カ月」 集英社新書 |

|

| 1983年から2年間をザイール(現コンゴ民主共和国)、89年から約3年ブルンジで暮らし「そして、1999年。夫の留学で、今度は西アフリカのコートジヴォワール共和国に1年間同行することになった」筆者が、滞在するアビジャンについてきくと− 「アビジャンは、西アフリカのニューヨークといわれているように、アフリカ版摩天楼もあるし、品物は豊富で生活は楽だよ。近隣諸国に行く便はよいし、第一、独立以来クーデターは一度も起こったことがなく、政治的にも安定した国なんだ」 というこたえ。「ほんとうに楽しみ」と赴いた国での「人と人とのあたたかい触れあいや生活」が、1999年5月から1年間の日記をもとにつづられています。 ハウスメイドのジャンヌとは、「子供のことから、夫のこと、社会生活の違いや政治についてまで、よく一緒にバルコニーで、または台所で」話し合います。マルシェ(市場)に行くときは、上下揃いのパーニュ(民族衣装)に着替え、「香水をつけて、しゃなりしゃなりとお出ましに」なる彼女は料理上手。オクラソースのレシピなどを紹介したページもあります。 1999年12月23日の「兵士の反乱」から始まる「第4章 クリスマス・クーデター」では、「家にはずっとジャンヌがいてくれて、平然といつものように家事や食事の支度をしてくれた。どんなに心強かったことか」。アビジャンを離れる機中で、「ジャンヌはもう私たちの『アフリカ的家族』の一員」と筆者は思います。 アビジャンでの体験で、「なんといっても、人間関係がよかった。これはアレシのおかげともいえる」と振り返るアレシ大学教授も主要な登場人物。到着早々、聖霊降臨祭に招待を受けます。 「100キロくらい北のアゾペ村へ」、「わりあい平坦な舗装された道」を「140キロくらいでスッ飛ば」します。 「緑の豊かな大地がえんえんと続く。私は自然林かと思っていたら、カカオやコーヒーのプランテーションだそうだ。マニョック(キャッサバ)の畑もある。バナナの林、ヤシの林、アフリカで見られる大きな木々がずっと続いていて、緑の多い肥沃なところだなと思う」 会場では、「“立派の人びと”は背広姿でたいして汗もかかずに平然としている。村の長老たちが派手な色彩の衣装をまとい、みごとな杖を持ち、金色の巨大な指輪などをつけ」着席。 といったいきいきとした描写で、「第1章 アビジャン生活第一歩」から、「第5章 さまざまに、西アフリカ」まで、「現代のアフリカ生活」を読者は共有することができます。 |

|

| 象牙海岸にて http://www.geocities.jp/encotedivoire/ | |

| 1999年3月から2002年10月、アビジャンに住んでいたあじろ やすへいさんが写真とエッセーで景色と出来事のほか、一般事情や政党などを紹介。リンクの「農業」では「アチャケの作り方」ものっています。 | |

| EN COTE D'IVOIRE http://blog.goo.ne.jp/cotedivoire/ | |

| やすへいさんが1999年からのまとめと2004年11月からの様子をblogでつづっています。ONUCIの広報サイト、コートジボワールの新聞などブックマークも充実。 |

ご意見・感想・情報をお寄せください。

Eメール mokuyobi@tam2.co.jp