|

|

|

第18回

2003年12月25日(木曜日)はブルキナファソ

目次

|

|

|

★

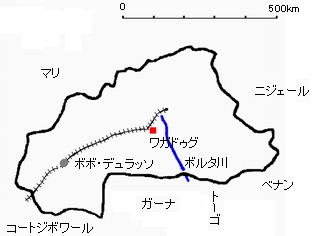

| 独立−1960年 国名−ブルキナファソ共和国 Burkina Faso 面積−27万平方キロメートル 人口−1260万人(2000年推計) 住民−モシ、フルベ、ボボ、グルンシ、グルマンチェ、 ロビ 他 主な言語−フランス語(公用語)、モシ語 宗教−伝統宗教、イスラム教、キリスト教 |

|

★

自然

|

まばらに木が生える熱帯サバンナ。 |

★

歴史

| 15世紀ごろ、集権的なモシ王国形成 20世紀初め、フランスの植民地に |

15世紀ごろ、集権的なモシ王国が形成。 19世紀末にフランス軍が侵入。モシ王が保護領の協定を結びます。 1901年、ロビが征服されます。04年、現在の国土の大半がフランスの植民地に編入。 32年、乏しい資源・産物に代わって勤勉な住民を人的資源として、隣接する3植民地の開発に活用するために分割して帰属。 47年、オートボルタ(フランス語で、上ボルタの意)として再編成。 |

| 1960年 「オートボルタ(上ボルタ)」として独立 84年、「ブルキナファソ (行ないの正しい人たちの国)」に国名変更 |

60年に独立。66年にクーデターで初代大統領が失脚。 70年、複数政党が候補を出す総選挙によって、民政に移行。 しかし、政権は安定せず、80年代前半に3回のクーデター。 83年に政権を取ったサンカラは、84年「行ないの正しい人たちの国」の意の国名に変え、急進的な改革を行ないます。 87年、コンパオレがクーデター。 90年、マルクス・レーニン主義を放棄。 91年に複数政党制、大統領の直接選挙制を柱とする新憲法を制定。 大統領にコンパオレが選出されます(98年に再選)。 |

★

産業・経済

| 農業が主で、南西部でオリザ・グラベリマ種のイネ、ヤムイモを栽培。北東部では、トウジンビエが主。 中央部は、トウジンビエ、モロコシ、ヤッコササゲを混作されています。 輸出は綿花が中心で、出稼ぎも収入源です。 マンガンをはじめと鉱物資源はありますが、開発が進んでいません。 |

★

文化

|

モシは大型のひょうたんに皮を張ったタイコ、グルンシ、ロビは木の笛などの楽器の音でメッセージを伝えるのが盛んです。 1969年から、フェスパコ映画祭(FESPACO: Le Festival Panafricain du Cinema et de la Television de Ouagadougou ワガドゥグ全アフリカ映画祭)が、2年に一度ワガドゥグで開催されています。 当初は、西アフリカの映画だけが上映されていましたが、その後、アフリカ全土、そして世界各地からも作品が寄せられようになりました。第19回は2005年の予定(2月26日〜3月5日) |

★

★

いろいろ情報

| ○写真展 セバスチャン・サルガド 「エッセイ」―この大地を受け継ぐもの 2004年1月12日(月・祝)まで。東京都写真美術館 2回展示室(恵比寿ガーデンプレイス内) 「サヘル」をはじめとするサルガドの代表作と、進行しているプロジェクトを展示しています。 |

ご意見・感想・情報をお寄せください。

Eメール mokuyobi@tam2.co.jp