|

国のあらましと地図 |

第48回

2009年1月15日(木曜日)はアンゴラ

目次

|

国のあらましと地図 |

★

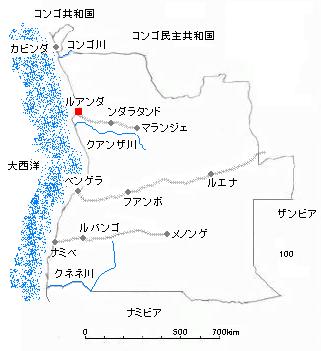

| 独立−1975年 国名−アンゴラ共和国 Republic of Angola 首都−ルアンダ Luanda 面積−124.7万平方キロメートル 人口−1640万人(2006年、世界銀行) 住民−オビンブンドゥ、キンブンドゥ、コンゴ 主な言語−ポルトガル語(公用語)、ウンブンドゥ語、キンブンドゥ語、 コンゴ語 宗教−キリスト教(カトリック)、伝統宗教 |

|

★

自然

| 北方に飛び地のカビンダがあります。 コンゴ(ザイール)河口とクネネ河口の間、長い海岸線を持ちます。 国土の3分の2以上がサバンナ。北の川辺には熱帯雨林、南西部は半砂漠があります。 |

★

歴史

| 15世紀末から、 南部の海岸で ポルトガルが奴隷貿易 |

14世紀、北部をコンゴ王国が支配。 1482年、ポルトガル人がコンゴ河口に到達。その地方をコンゴ国王の名にちなんで、ンゴラと呼びます。 その後、ポルトガルは南部の海岸のルアンダ、ベンゲラに交易所を開設、ブラジルに向けての奴隷貿易を行ないます。また、カトリックの布教活動が行なわれます。 |

| 1884−85年、ポルトガル領に 特許会社が内陸の開発を進めます |

1830年、奴隷貿易禁止後は、ポルトガル人入植者のための労働力としてアフリカ人を使用。 84‐85年、ベルリン会議(アフリカ分割のための国際会議)の結果、ポルトガル領になります。 特許会社が内陸の開発を進め、イギリスの資金により、ダイヤモンド採掘。 1931年、ベンゲラ鉄道が完成。 |

| 1960年代 解放闘争は3派に分裂し対立 独立後の政権の座をめぐり内戦に |

1951年、ポルトガルの海外州になります。 56年、ネトを中心とするアンゴラ解放人民運動(MPLA)結成。 62年、ロベルトのアンゴラ国民解放戦線(FNLA)、66年、サビンビのアンゴラ独立国民連合(UNITA)結成。解放闘争は3派に分裂し、激しい対立抗争を繰り返します。 74年、ポルトガルの軍事革命後、新政権が海外州の独立を認めます。 75年、独立後の政権の座をめぐり内戦。ソ連とキューバの支援を受けたMPLAが、ザイール、南アフリカ、米国が支援するFNLAとUNITAの連合軍を破ります。 |

| ソ連とキューバの支援を受けた MPLAが、1975年 アンゴラ人民共和国の独立を宣言 その後も内戦が続きます |

1975年、MPLAがアンゴラ人民共和国の独立を宣言。その後も内戦が続きます。 76年、内戦は、ほぼ終結。MPLA政権はマルクス・レーニン主義に基づき、経済の国有化政策などを進めます。 77年、FNLAの活動が活発になります。アンゴラに亡命していたザイールの解放戦線による侵攻事件から、ザイールと国交を断絶。新中国派の前情報相によるクーデタが起こりますが、キューバ軍の支援を得て鎮圧。UNNITAの活動も活発に。ジンバブエ、ナミビア、南アフリカ共和国の解放闘争支援の前線諸国に加わります。 78年、ネト大統領がザイールを公式訪問し、外交関係を復活。ザイールの支援を失ったFNLAは崩壊します。 79年、ネト大統領が病死し、副首相ドス・サントスが大統領に就任します。 |

| 1980年代 UNITAを支援する 南アフリカ軍がアンゴラ侵攻 米国はキューバ兵撤退を要求 |

1980年、南アフリカ軍がアンゴラ侵攻。 82年、米国は、アンゴラに駐留するキューバ兵の撤退が、ナミビア独立の先決条件という政策を打ち出しますが、MPLA政権は退け、南ア軍のアンゴラ南部とナミビアからの撤退を要求。 84年、ザンビアが仲介し、アンゴラからの南ア軍撤退に合意。実施は遅れます。 88年、米国の仲介で、キューバ兵撤退が合意。 89年、キューバ兵撤退開始。しかし、同年、UNITAは停戦破棄を宣言。 |

| 1991年、包括和平協定に調印 92年、国名はアンゴラ共和国に 選挙で不正があったとして UNITAが戦闘を再開 |

1990年、ポルトガルの仲介で、直接和平交渉が開始されます。 91年、MPLAとUNITAが包括和平協定に調印。 92年、UNITAを除く多党会議が憲法草案を審議し、新憲法が制定されます。 マルクス・レーニン主義を放棄。国名はアンゴラ共和国になります。 同年、国連監視の下、複数政党制による大統領及び議会選挙を実施。不正があったとして、UNITAがルアンダを攻撃。戦闘が拡大します。選挙の結果、大統領選は、ドス・サントス大統領が当選、議会選挙はMPLAが勝利。 93年、国連、米国、ロシア等の仲介による和平交渉が失敗。米国も、MPLA政権を承認します。 94年、ルサカ(ザンビア)で、米、ロシア、ポルトガルがオブザーバー参加し、和平協定に調印して、停戦が発効。 95年、第3次国連アンゴラ検証団(UNAVEM III)設立。続く国連アンゴラ監視団(MONUA)の支援も受け、和平プロセスが進められます。 97年、統一国民和解政府が樹立されます。 98年、内戦が再燃。 |

| 2002年、内戦終結 2008年、国会議員選挙で 与党MPLAが勝利 |

2002年、UNITAのサビンビ議長が戦死し、UNITAが弱体化。政府軍とUNITA軍が停戦合意に関する覚書に署名。内戦が終結します。 2008年、内戦終了後初、2度目の国会議員選挙実施。与党MPLAが勝利。 |

★

産業・経済

| 石油、ダイヤモンド、鉄などの鉱物資源に恵まれています。 石油は、カビンダで1950年代から米国系の多国籍企業によって採掘が始まり、サハラ以南のアフリカでは第2位。2007年、石油輸出国機構(OPEC)に加盟。 ダイヤモンドは、内戦中、UNITAの財政を支えていたことから、1998年、国連安全保障理事会は、アンゴラからの購入を禁止。現在は、紛争ダイヤモンドの取引を停止し原産地を認証する制度「キンバリー・プロセス」(2003年開始)の参加国のひとつです。 農業、漁業等の潜在能力も高く、政府は石油依存型経済からの脱却を図るため、農林水産業、製造業の振興も図っています。主な農産物は、とうもろこし、フェイジョン豆、砂糖、コーヒー、サイザル麻。 主な輸出品は、石油、ダイヤモンド、石油製品、 相手国は、米国、中国、フランス、チリ。 主な輸入品は、消費財、資本財、生産財、 輸入品は、車輌、鉄鋼製品、機械類・部品(2007年)。 主要援助国は、米国、日本、フランス、ポルトガル、ノルウェー(2005年)。 日本政府は2006年12月、「アンゴラ共和国における国家地雷除去院能力向上計画」(国連開発計画ほか等)に、4億6,400万円の無償資金協力(埋設された対人地雷は、アンゴラ政府の推定で約700万個−国際機関によれば1,000万個。国家地雷除去院は、作業員の安全確保などが不十分で、施設、機材も老朽化)。 |

主な参考資料

『アフリカを知る事典』(平凡社)

外務省ホームページ

ご意見・感想・情報をお寄せください。

Eメール mokuyobi@tam2.co.jp