|

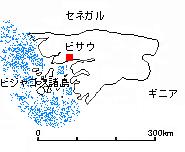

国のあらましと地図 |

第43回

2007年8月23日(木曜日)はギニアビサウ

目次

|

国のあらましと地図 |

★

| 独立−1973年 国名−ギニアビサウ共和国 Republic of Guinea‐Bissau 面積−3.6万平方キロメートル 人口−160万人(2005年) |

|

★

自然

| 大陸本土と沿岸のビジャゴス諸島からなる国土は、ほとんどが低地。本土には大西洋に流れ込むたくさんの川があり、デルタが広がります。典型的な熱帯気候。 |

★

歴史

| 15世紀からポルトガルが植民地化 | 1446年、初めてのヨーロッパ人として、ポルトガル人が海岸に到達。植民地化進めることになります。 1687年、ポルトガル人によりビサウに基地が造られ、奴隷貿易の拠点に(19世紀まで)。 1879年、それまで合わせて統治されていたベルデ岬諸島と分離。 1886年、フランス領アフリカ植民地との境界線が確定。 1936年、ポルトガルが軍事的に占領。 |

1956年、ギニア・カボベルデ独立アフリカ人党創設 63年、本格的な武装闘争を開始 |

51年、ポルトガルの憲法改正により、植民地から海外州になります。 56年、ギニア・カボベルデ独立アフリカ人党(PAIGC)が、アミルカル・カブラルの指導のもとに創設されます。 63年、本格的な武装闘争を始めます。 65年、アフリカ統一機構は、PAIGCを承認。 72年、PAIGCは、領土の4分の3を解放し、民族人民議会選挙を成功させます。 73年7月、PAIGC第2回大会が開かれ、同月1月に暗殺されたA.カブラルに代わり、アリスティデス・ペレイラが書記長に選ばれます。 |

| 1973年、独立 76年、カボベルデと統合について 議定書を交わしますが、 80年、クーデタで遠のきます (82年、国交正常化) |

1973年9月、民族人民議会第1回大会が開かれ、独立を宣言。憲法が採択され、国家革命評議会議長(元首)にルイス・カブラル(A.カブラルの弟)が選出されます。 同年11月、国連総会で承認が可決。 74年、国連に加盟。4月の軍事革命でついた新政権は、9月、独立を正式に承認(ポルトガルの植民地では最初の独立)。 76年、カボベルデとの統合について、議定書を交わします。 80年、統合に反対のヴィエイラ首相(本土出身)がクーデターを起こし、カブラル議長(カボベルデ出身)を追放し、議長に就任。国家革命評議会を設置。国家建設では社会主義政策、外交では中立政策をとります。 82年、カボベルデとの国交を正常化。 84年、総選挙が実施されます(政党はPAIGCのみ)。新憲法が制定され、首相は廃止、国家革命評議会にかわって、国家評議会を設置。ヴィエイラが議長兼陸軍総司令官に就任。 |

| 1998〜2000年、クーデターが頻発 2005年、ヴィエイラ大統領就任 |

1985年、コレイラ国家評議会副議長によるクーデター未遂。 91年、憲法改正。複数政党制へ以降。 94年、大統領選挙では、ヴィエイラ大統領が、野党社会改革党(PRS)のヤラに辛勝。 98年6月、マネ前参謀総長ら軍部勢力が反乱を起こし、内戦に発展。11月、和平協定調印。 99年、ヴィエイラ大統領が亡命。サーニャ国民議会議長が暫定国家元首に就任。11月、大統領選挙(第1回投票)、国民議会選挙。 2000年1月、大統領選挙(第2回投票)、ヤラ当選。 2003年9月、クーデター発生、ヤラ大統領辞任。10月、暫定政権発足し、ロサ臨時大統領就任。 2005年、大統領選挙で、ヴィエイラ大統領が就任。 |

★

産業・経済

| 国土の大部分は可耕地で、農業と水産業が中心。主要作物はコメで、輸出用に落花生とカシューナッツを栽培しています。ボーキサイトの埋蔵が確認されていますが、未開発。 主な輸出品は、カシューナッツ、魚、エビ。 相手国は、インド、アメリカ、ナイジェリア、イタリア。 主な輸入品は、食料品、資本財、石油製品。 相手国は、セネガル、ポルトガル、オランダ、中国(2005年)。 主な日本への輸出品は、魚(冷凍)。 日本からの輸入品は、自動車、殺虫剤(2005年)。 主要援助国は、イタリア、ポルトガル、オランダ、フランス、スウェーデン(2004年)。 |

★

文化

| ビジャゴス諸島に住むビジョゴは、少年から青年にいたる男子は、年齢の段階ごとの儀礼で、牛の仮面をつけて踊ります。4つの形があり、第3段階は鼻孔の綱が特徴。本物の角をつけます。 |  |

★

この人とギニアビサウ

ブラジルの教育学者[パウロ・フレイレ]

| パウロ・フレイレ Paulo Freire (1921〜97年)は、ブラジル北東部、ペルナンブーコ州都のレシフェ生まれ。1929年の世界恐慌から、貧困に目を向けるようになります。大学では法学に進みますが、哲学も学びます。弁護士になってもその仕事をせず、代わりに中学校でポルトガル語の教師として働きます。46年、州の教育文化局に勤務。 61年、レシフェ大学に移り、その翌年、サトウキビ農園の労働者に短期間で読み書きを教え、大きな成果を収めます。その方法は国全体に導入されることになりますが、64年の軍事クーデターでついえ、国外追放となります。ボリビアからチリに行き、国連農業食糧機関(FAO)などで5年間働きます。米国のハーバード大学の客員教授となった69年、『被抑圧者の教育学』を著します。 70年、スイスにある世界教会協議会(WCC)から教育アドバイザーとして招かれます。この任にあったとき、独立したギニアビサウやモザンビークなど、旧ポルトガル領の国々で、教育制度を作る仕事を行ないます。 80年、ブラジルに帰国がかないます。労働党に入党。80年から86年まで、成人の識字教育プロジェクトの行ないます。88年には、サンパウロ市の教育局長を務めます。 |

| ○翻訳者のさくまゆみこさんのウェブサイト「バオバブの木と星のうた」に、「アフリカを知るための児童書おすすめリスト」が掲載されています。 ○ブログ「空野雑報」では、ソマリア関係のニュース記事が紹介されています。 |

ご意見・感想・情報をお寄せください。

Eメール mokuyobi@tam2.co.jp

| *2007年12月22日 「国のあらまし」の「独立」の年を訂正しました。 |