|

国のあらましと地図 |

第42回

2007年3月15日(木曜日)は赤道ギニア

目次

|

国のあらましと地図 |

★

| 独立−1968年 国名−赤道ギニア共和国 Republic of Equatorial Guinea 面積−2.8万平方キロメートル 人口−50万人(2005年) |

|

★

自然

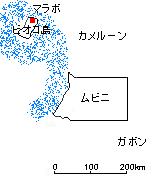

| 赤道の北、ギニア湾岸に面した大陸部のムビニと、湾に浮かぶビオコ島などの島からなります(赤道上には国土はありません)。 ビオコ島は、対岸のカメルーン火山系の一部をなす火山島で、円錐火山、マラボ(3007m)がそびえています。標高700mまでは、湿潤森林地帯、700〜1500mは、年降水量が2500〜4000mmの多雨地帯で、熱帯雨林が茂ります。 ムビニも熱帯雨林におおわれています。 |

★

歴史

| 1778年、スペイン領となり 大農園でカカオ栽培が行なわれます |

15世紀後半、ビオコ島にポルトガル人がやってきて、その影響を受けます。 1778年、島と大陸部のムビニは、スペインに割譲されます。 19世紀半ばまで、ビオコ島は、イギリスが租借します。 1900年、パリ条約によって、ムビニ地区とフランス領のガボンの境界線が画定。 1900年前後、大農園でのカカオ栽培のため、スペイン人の強制的な労働力調達に対して、ブビが2度の反乱を起こします。 59年、それまで住民に諸権利を認めていなかった「原住民」制度が廃止され、スペインの国会に代表を送る権利が認められます。 同年、同化政策に反対する組織が結成され、独立運動が高まります。 63年、自治が認められます。 64年、穏健派が自治政府を組織。急進派は傀儡といい、国連もスペインに批判的な立場に立ちます。 |

| 1968年、独立、初代大統領はマシアス・ンゲマ 79年、クーデタで大統領の甥、オビアン・ンゲマが大統領に就きます(2002年に5選) |

1968年、完全に独立。初代大統領にマシアス・ンゲマが就任。 70年、大統領は全政党を統合して、国民同盟党(後に労働者国民同盟党と改称)を創設。 72年、終身大統領となります。体制を守るために、国民と外部世界の接触を極度に抑える政策を実施。また、反対派を弾圧。国民の3分の1が国外に亡命したといわれています。 79年、甥のオビアン・ンゲマ大佐がクーデタで政権をとり、大統領を継ぎます。 82年、新憲法が制定され、オビアン・ンゲマ氏が大統領に再選。 83年、閣僚の一部に文民を登用するなど、民主化に向かい始めましたが、クーデタ未遂事件が続き、民主化路線は撤回されます。 87年、政党活動禁止措置が解除され、赤道ギニア民主党(PDGE)が政府与党として創設。 反政府組織が海外で活動。 89年、初の直接選挙で、オビアン・ンゲマ大統領が信任されます。 91年、複数政党制を導入。民主化憲法が国民投票で承認されます。 92年、民主化プロセスを進めるための暫定政府が発足(閣僚はすべてPDGE党員)。 同年、人民同盟(UP)、自由党(PL)が最初の合法的野党となります。連合して野党合同綱領(POC)が組織されますが、治安部隊による野党党員の逮捕が続きます。 93年、議会選挙で、POCはボイコット。国連は正当な選挙手続きの不備を理由に選挙監視を拒否します。 95年、有権者資格についての憲法修正、選挙法改正が行なわれます。 96年、予定より早く行なわれた大統領選挙で、野党がボイコットする中、オビアン・ンゲマ大統領4選。 97年、政治難民の本国帰還、政治犯釈放等を主題とする「国民協定」を推進させるための協議が続けられ、「選挙法改正」「人権の尊重」等の合意成立。しかし、政情不安は続きます。 99年、国民議会選挙で与党が圧勝。透明性を巡り、野党側と対立します。 2002年、最大野党の党首を含む多数の野党活動家がクーデター未遂を理由として逮捕。 同年、2003年に予定されていた大統領選挙が前倒しで実施され、大統領が5選。 2003年、野党を含む「国家統一内閣」が組閣されますが、最大野党は入閣を拒否。 2004年、市町村選挙での透明性について、国内外で厳しい批判の声があがります。 |

★

産業・経済

| 木材、ココアが主要産業でしたが、1992年に石油生産が開始されて以来、石油が主要輸出品となります。その後新たな油田の発見も相次ぎ、石油ブームにより、著しい経済成長が見られます。天然ガスも産出します。また、領海が広く、水産資源も豊か。 85年、フラン圏に加入(97年にフランス語を第二公用語とするなどフランスとの関係は緊密化)。中部アフリカ経済通貨共同体、中部アフリカ諸国中央銀行などに加盟。 主な輸出品は、石油、天然ガス、木材、相手国は、米国、中国、スペイン、カナダ。 主な輸入品は、石油製品、資本財、相手国は、米国、イタリア、フランス、スペイン(2004年)。 主な日本への輸出品は、石油、原油、 日本からの輸入品は、蒸気タービン、鉄鋼板等(2002年)。 主要援助国は、スペイン、フランス、カナダ、スイス、ポルトガル(2003年)。 |

★

モノがつなぐアフリカと日本

ニュースリリースなどで読む

[液化天然ガスとマグロ]

|

日本の商社が液化天然ガス(LNG)プロジェクトに参画

|

| 2005年6月、丸紅株式会社が、マラソン・オイル社*1(米国)と赤道ギニア石油公社*2(GEPetrol社)が共同で推進中の液化天然ガス(LNG)プロジェクトへ参画します。 丸紅は2004年、赤道ギニア側が発表した入札に参加し、独占交渉権を獲得。その後の交渉を経て、株式譲渡契約書に調印。出資比率は6.5%で、同時に三井物産株式会社も8.5%の出資をします。出資比率は、マラソン社60%、GEPetrol社が25%。 プロジェクトは、ビオコ島北西部のプンタ・ヨーロッパ地区において、天然ガスを液化、輸出するもので、天然ガスはビオコ島の沖合80Kmにあるアルバガス田から供給。総事業費は約14億ドル。ベクテル社(米国)によって施設の建設工事が進められています。 LNGの供給源の中では、北米に近い位置にあり、米国をはじめ市場拡大が期待される環大西洋地域にLNGを供給できるというメリットがあります。 LNG製品は2007年10〜12月(第4四半期)から生産開始予定。ブリティッシュガス(BG)グループのBG ガス・マーケティング社と売買契約を締結していて、同社に年間340万トンのLNGを17年にわたって供給する予定です。 2006年8月、ビオコ島におけるLNGプロジェクト(赤道ギニアLNG社*3)は、第二系列事業の基本設計作業をベクテル社に発注。年産440万トンの液化関連設備を、2007年1〜3月までに完了する見通しです。 *1 マラソン・オイル社は、米国第4位の石油、ガス会社。赤道ギニアでは、すでにLPG、メタノールなどを生産 *2 GEPetrol社は、2001年に設立された国営の石油会社。 *3 赤道ギニアLNG社の株主各社の出資比率は、マラソン・イージー・エルエヌジー・ホールディング社が60%、ソナガス社(赤道ギニア国営ガス会社)25%、三井物産株式会社8.5%、丸紅ガス開発株式会社が6.5%。 参考資料: 三井物産株式会社 ニュースリリース |

| マグロ |

| 2001年7月、経済産業省は、赤道ギニアからのメバチマグロおよびその調整品が、経済産業大臣の承認を必要とする2号承認の対象品目となったことを公示。実質、輸入が禁止されることになります。8月1日から実施。この措置は、大西洋のマグロ類の保存のため、国際条約の勧告の趣旨に沿って実施されるものです。 2004年11月、ニューオーリンズで開催された大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAR)通常会合において、赤道ギニア(ほか2国)からのマグロ類の輸入禁止措置の解除が採択されます。 2005年2月、水産庁は、赤道ギニア(ほか2国)の船籍を有する、マグロ延縄漁業に従事する船舶の日本の港への寄港不許可措置を解除します。 参考資料: 輸入注意事項(平成13年7月11日) 経済産業省貿易経済協力局/水産庁 プレスリリース |

ご意見・感想・情報をお寄せください。

Eメール mokuyobi@tam2.co.jp