|

国のあらましと地図 |

第38回

2007年2月1日(木曜日)はボツワナ

目次

|

国のあらましと地図 |

★

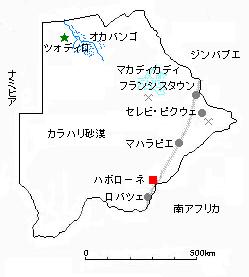

| 独立−1966年 国名−ボツワナ共和国 Republic of The Botswana 面積−58.2万平方キロメートル 人口−173万人(2004年) |

|

★

自然

| 国土の大部分が、カラハリ砂漠に含まれる高原。北半分には、オカバンゴ湿地帯や、かつて湖だったところが干上がり、雨季には水に浸されるマカディカディ塩性低地があります。南部はほとんど河川がない地域です。全体的には砂漠、半砂漠で、砂丘も広がりますが、多くは植物で固定されています。 |

★

歴史

| 19世紀、ズールー人やボーア人の侵略を受けて イギリスの保護を求め 1885年、イギリス保護領ベチュアナランドが成立 |

17世紀半ば、バントゥー系のツワナ人が北から移ってきて、サン(「ブッシュマン」と呼ばれてきた狩猟採集民)を乾燥した西部に追いやります。 19世紀、南のズールー人や、南アフリカのオランダ系移住民、ボーア人の侵略を受け、ツワナ人のカーマ3世は、イギリスの保護を求めます。 1885年、イギリス保護領ベチュアナランドが成立。 95年、イギリス領ケープ植民地に編入。 1910年、南アフリカ連邦(現、共和国)が成立すると、同連邦駐在のイギリス高等弁務官の管轄下に置かれます。 62年、カーマ(3世の孫)が、反人種主義に立ち、ベチュアナランド民主党(現、ボツワナ民主党、BDP)を結成し、独立を要求。 65年、内政の自治が許され、総選挙でBDPが圧勝し、カーマが首相になります。 |

| 1966年、独立 69年、南部アフリカの解放闘争支援を明確化 80年、南部アフリカ開発会議を9か国で創設 |

1966年、独立して、ボツワナ共和国となり、カーマは大統領に就任。 69年、南部アフリカの解放闘争支援を明確化。 80年、南アフリカの経済的支配から脱することをめざして、南部アフリカ開発調整会議 (SADCC)を9か国で創設(92年、南部アフリカの経済統合と地域の安全保障を目指す地域機構、南部アフリカ開発共同体−SADC、に発展的改組。94年、南アフリカも加盟。 ボツワナは80年から96年まで16年間、議長国)。 同年、カーマ大統領が死去。後任に副大統領のマジレが昇格。 94年、議会選挙で野党ボツワナ国民戦線(BNF)が初めて3分の1の議席を獲得。大統領任期を5年2期までとする要求などを掲げ、政府はそれを承認。 98年、マジレ大統領が引退。モハエ大統領が就任。 |

★

産業・経済

| 東部を除いては、ほとんどが農業ができない自然的条件で、主要産業は牧畜が主でした。 1967年にダイヤモンド鉱、続いて銅、ニッケルの豊富な鉱山が発見され、70年代はじめから開発が始まって以来、経済成長を続けています(89年以降、ダイヤモンドの世界市況の低迷で激減するまでは、2桁台の成長率。93年は独立以来初のマイナス成長でしたが、翌年は4.1%に回復)。ダイヤモンド産出量は、世界第3位。 経済基盤は、鉱業の次に、観光業、畜産が続きます。 東部を縦貫するジンバブエと南アフリカを結ぶ鉄道の沿線に都市が集中しています。 ナミビアと結ぶカラハリ砂漠横断道路が94年に完成。南アフリカの港への依存が減ります。 主な輸出品は、ダイヤモンド、銅・ニッケル、牛肉、ソーダ灰、 相手国は、イギリス、ヨーロッパ諸国(イギリス以外)、南部アフリカ関税同盟*諸国、ジンバブエ (2004年)。*1910年に設立。ボツワナのほか、南アフリカ、レソト、スワジランド、ナミビア。 主な輸入品は、機械・電気製品、飲食料、車両、化学・ゴム製品 相手国は、南部アフリカ関税同盟諸国、ヨーロッパ諸国(イギリス以外)、イギリス、ジンバブエ (2004年)。 日本への主な輸出品は、ダイヤモンド、輸入品は、乗用自動車、合成繊維織物(2004年)。 主要援助国は、米国、ドイツ、ノルウェー、デンマーク、日本。 |

★

文化・世界遺産

| カラハリ砂漠の中、ツォディロの丘では、約10km2の地域に、4500点以上の岩絵が集中。10万年の人々の営みと自然環境の変化が記されています。世界遺産に登録(2001年)。 オカバンゴ湿地帯に自生するモルコワネヤシの若葉を材料に、植物で染めたもので編んでいくかごは、貯蔵用」などに使われている一方で、複雑な模様のものは、工芸品としての価値が高まっています。雄牛の尿の跡と呼ばれるジグザグ模様や、ニシキヘビの背を表したまだら模様といった伝統的な図柄があります。 |

|

ご意見・感想・情報をお寄せください。

Eメール mokuyobi@tam2.co.jp