|

国のあらましと地図 |

第34回

2006年11月16日(木曜日)はケニア

目次

|

国のあらましと地図 |

★

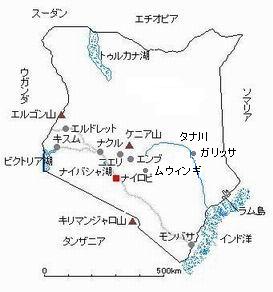

| 独立−1963年 国名−ケニア共和国 Republic of Kenya 面積−58.3万平方キロメートル 人口−3240万人(2004年) |

|

★

自然・世界遺産

| 国土は、南北のまん中に赤道をはさんでいます。 インド洋岸の狭い平野と高原、北東部の半砂漠の低地、そして、雨に恵まれた温和な気候の南西部の高地に分かれます。 中央に走るアフリカ大地溝帯の東リフトバレーにトゥルカナ湖やナイバシャ湖など。周辺部のほか、やや離れたアフリカ大陸第2の高峰のケニア山と、エルゴン山といった火山があります。 ケニア山国立公園/自然林と、トゥルカナ湖国立公園群(3つの公園の総称)が世界遺産に登録されています (1997年)。 広がるサバンナに多くの野生動物が住んでいます。 |

★

歴史

| 7世紀以降、アラブ人が進出 | 7世紀以降、アラブ人が進出。モンバサなどの港町が通商で栄えます。 18世紀末、奴隷、象牙貿易で、内陸部もアラブ人らと接触するようになります。 19世紀中ごろ、ヨーロッパ人宣教師、探検家が訪れます。 |

| 1895年、イギリスの保護領に 1906年から、ホワイト・ハイランドを形成 |

19世紀末、イギリスとドイツの領土争いの結果、イギリスの勢力下に入ります。 1888年、帝国イギリス東アフリカ会社が通商、統治を始め、95年には、イギリスの東アフリカ保護領となります(1920年、海岸部を合わせた、ケニア植民地および保護領)。 1901年、モンバサからキスムまでのウガンダ鉄道が完成。 高地に白人の入植が進みます。 06年、中央高地を白人に譲渡することが決定。ホワイト・ハイランドが形成されていきます。 20年代初め、インド人移民が人種差別撤廃要求の運動を行ないますが、沈滞していきます。 20年代、アフリカ人の民族運動が、経済面から起こり、30年代に伝統文化擁護と教会の運営ではない教育施設設立という文化面が加わります。 |

| 1950年代、民族運動が活発に 1960年、ロンドンで第1回の制憲会議 |

1944年、ケニア・アフリカ人同盟(KAU)が結成され、47年、ケニヤッタが党首に就任。民族運動が活発になります。 50年代初め、「マウマウの反乱」と呼ばれる急進派のテロ事件が続きます。 54年、鎮静化。 50年代後半、アフリカ人に私有権を確立する政策が打ち出され、ホワイト・ハイランドでの人種差別撤廃が発表。 60年、ロンドンでの第1回制憲会議で、多数支配の政府を樹立することで、アフリカ人側代表と白人穏健派が合意。 会議後、アフリカ人側は、ケニア・アフリカ人民族同盟(KANU)と、ケニア・アフリカ人民主同盟(KADU)の2政党が結成されます。 61年、総選挙後、KADUと白人穏健派の連立内閣が成立。 62年、第2回制憲会議で独立を討議。 63年5月、総選挙でKANUが勝利。6月、党首ケニヤッタを首相とする内閣が成立。 |

| 1963年、独立 64年、共和制に移行、初代大統領にケニヤッタ |

1963年12月、独立を達成します。 64年、共和制に移行し、ケニヤッタが大統領に就任。諸政党がKANUに合流。 66年、KANU副党首、オディンガが新党ケニア人民連合(KPU)を結成しますが、69年非合法化され、事実上の一党制となります。 |

| 1978年からモイ大統領が長期政権を維持 2002年、野党のキバキが第3代大統領に就任 |

78年、副大統領モイが、第2代大統領に就任(83、88、92、97年に再選)。 82年、ケニア・アフリカ人国民同盟(KANU)による一党制を法制化。 91年、複数政党制を再導入。92年に複数政党制による選挙を実施。 2002年、総選挙。野党、虹の連合(NARC)のキバキが第三代大統領に就任。 |

★

産業・経済

| 農産物生産を中心としていますが、アフリカの国々の中では、比較的工業化が進んでいます。 野生動物が生息する国立公園、インド洋岸のリゾート地などでの観光も重要な産業。 主要農産物には、コーヒー、紅茶、サイザル麻、綿花、とうもろこし、除虫菊。 工業製品には、食品加工、ビール、タバコ、セメント、石油製品、砂糖。鉱産物は、ソーダ灰、ほたる石があります。 主な輸出品は、紅茶、園芸作物、コーヒー、石油製品(2004年)で、 相手国は、ウガンダ、英国、タンザニア、オランダ(2003年)。 主な輸入品は、石機械、石油製品、自動車、食用油(2004年)で、 相手国は、アラブ首長国連邦、英国、日本、米国(2003年)。 日本への主な輸出品は、生魚切身、コーヒー、ナッツ類、紅茶で、 輸入品は、貨物自動車、乗用自動車、機械、鉄鋼板。 主要援助国は、米国、英国、ドイツ、スウェーデン、フランス(2003年)。 |

|

★

文化・世界遺産

| 旧市街が世界遺産に登録(2001年)されている、港町ラムは、ラム諸島のラム島東岸にあります。ラム諸島は、紀元1世紀の書物に記録され、当時すでに交易のための港が開けていたといわれています。 インド洋岸の他の港町、モンバサなどとは異なり、14世紀ころから変わらず、アラブ文化とアフリカ文化の融合したスワヒリ文化の伝統が濃く残っています。 |

|

6歳になると小学校に入学し、8学年の初等教育を受けることになっています。その前に、幼稚園での教育があります。小学校を卒業すると、4年制の高校に進み、大学も4年の8-4-4制です。 |

| こんにちは(おはよう、こんばんは) | ジャンボ |

| 調子はどう | ハバリ・ヤコ (habariは「ニュース」の意) |

| とてもいいです | ンズリ・サーナ |

| どうもありがとう | アサンテ・サーナ |

| さようなら | クワヘリ |

| 1982年に誕生したケニア在住の日本人による最初のグループが、84年、Save the

Children

Centreとして政府に登録(93年、NGOとして再登録。日本名は東アフリカ子ども救援センター)。 86年、日本のNGOとして初めて、ミコノの会が北東部州ガリッサで活動を開始します。 ODA(政府開発援助)やNGOなどの機関、組織にかかわる人たちが増えてきた95年、情報交換の場として、ケニアODA・NGOネットワークが設立されます(構成メンバーは、NGO13、ODA2、その他− 2005年9月現在)。 ネットワークの参加団体のひとつ、アフリカ地域開発市民の会(CanDo)は、1998年に日本で設立されたNGO(99年、ケニアでNGO登録、日本では特定非営利活動法人に)で、東部州ムインギ県において、教育、保健、環境保全の分野をまとめた形で、開発協力活動を行なっています。 2004年からJICA(国際協力機構)草の根技術協力事業(パートナー型)を実施しています。 |

| ギゼリは、ウガリ(トウモロコシ粉を湯に入れて練り上げたもの)、チャパティ(小麦粉を練って薄く焼いたもの)と並び、主食のひとつです。 1. トウモロコシ(メイズ)の粒と豆(よく使われるのは赤いキドニー豆)を同量用意。 乾燥した豆の場合は、ひと晩水につけておく。 干しトウモロコシの場合は、よく洗って汚れをとってから、1時間ぐらいゆでておく。 2. トウモロコシと豆を一緒に、約2時間、柔らかくなるまでゆでる。 3. 塩を加えて仕上げる。 *油が加わったものが、小学校の給食になったりします。 *細かく切ったたまねぎ、トマトをいため、カレー粉を加え、じゃがいもとにんじんの角切りと水を加えて、15分ほどゆでたものを、ギゼリに混ぜても美味。 |

|

ご意見・感想・情報をお寄せください。

Eメール mokuyobi@tam2.co.jp