|

国のあらましと地図 |

第32回

2006年3月30日(木曜日)はアルジェリア

目次

|

国のあらましと地図 |

★

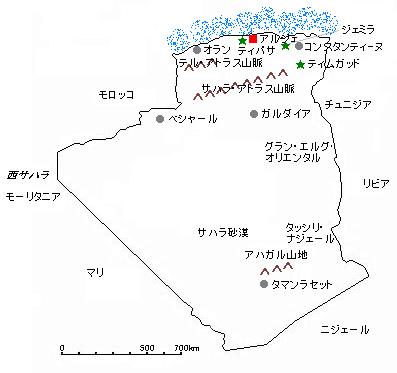

| 独立−1962年 国名−アルジェリア民主人民共和国 People's Democratic Republic of Algeria 面積−238万平方キロメートル 人口−3180万人(2003年) 主な言語−アラビア語(国語、公用語)、 |

|

★

自然

| 南部に、国土の85%となるサハラ砂漠が広がります。アルジェリアの東部には世界最大級の砂丘群「グラン・エルグ・オリエンタル」があります。 北部には、地中海に沿って、テル・アトラス山脈とサハラ・アトラス山脈が走ります。南部にはアハガル(ホガール)山地があります。 地中海沿岸地方は、冬に雨が降り、夏は乾燥する地中海性気候。南にいくにつれて、気温の差が大きい大陸性気候になります。 |

★

歴史

| 紀元前、「緑のサハラ」の時代から タッシリ・ナジェールに岩面画が描かれます |

紀元前1万2000年から前5000年、「緑のサハラ」の時代で、湖沼が存在します。 前6000年から、タッシリ・ナジェールに岩面画が描かれます。 前3000年、サハラの乾燥化が進みます。 |

| 1世紀ごろ、ローマが北部を開拓 7世紀と11世紀にアラブが侵入 |

先住民はベルベル。 1世紀ころ、ローマが北部を交易の植民地として開拓します。 7世紀と11世紀にアラブが侵入し、アラブとベルベルが混交。住民のほとんどがイスラム教徒になります。 |

| 1830年から130年余り フランスの支配を受けます |

1830年からフランスの植民地支配を受けます。移住植民地として、多数のヨーロッパ系植民者が定着します。 19世紀、武力抵抗の形で民族運動が起こり、民族復興をめざす文化運動、政治的地位向上運動を経て、第2次世界大戦後は、独立をめざす民族解放運動になります。 1954年から、7年半の間、独立戦争を展開。 |

| 1962年、独立 社会主義的な経済を進めます |

1962年、独立。FLN(民族解放戦線)のベン・ベラが初代大統領に就任。 63年、憲法制定。 64年、社会主義的な経済建設の方向を確認。 65年、クーデターでブーメディエン大佐が政権につきます。 主要産業すべてを国有化して、社会主義国家建設に取り組みます。基本は重化学工業化で、石油の輸出収益のほか、国際金融市場から資金を導入。 79年、ブーメディエンが死去。経済は破綻して、莫大な債務が残ります。 80年、後継者として、シャドリ大佐が大統領に就任。 IMF(国際通貨基金)・世界銀行の勧告に従い、市場経済の導入を図ろうとします(〜92年)。 87年、原油価格の下落で、政府は輸入抑制措置。 88年、主要都市の店頭でパンなど食料品が消え、暴動が発生。 89年、憲法改正。複数政党制を取り入れます。 |

| 1992年、国民議会選挙の無効から イスラム過激派のテロが多発 |

91年、独立後初の選挙として、国民議会(一院制)選挙。12月の1回目の選挙でFIS(イスラム救国戦線)が90%近い議席を獲得。 92年、1月に2回目の選挙が予定されていましたが、軍がシャドリ大統領を追放。国民議会選挙の無効を宣言。2月、FISを非合法化し、暫定政権、国家高等委員会を設立。議長に、モロッコに亡命していたブーデイアフを任命。 選挙の無効から、イスラム過激派によるテロが多発します。 同年5月、ブーデイアフ議長が暗殺され、アリ・カーフィ大佐が議長に任命されます。 94年、アリ・カーフィ議長は、国家高等委員会を解散し、ゼルアール国防相を暫定大統領に任命。 95年、国民投票で、ゼルアールが信任され、大統領に就任。 96年、国民投票により、憲法改正案が承認。二院制に移行。 97年、国民議会(下院)選挙が実施され、下院が設立。 98年、上院選挙が実施され、設立。 イスラム過激派によるテロ活動は沈静化しません。 同年、ゼルアール大統領が辞任を表明。 |

| 1999年、ブーテフリカ大統領が就任 テロ根絶に取り組んでいます |

99年、大統領選挙で、ブーテフリカ元外相が選出されます(投票前日に、他の6候補が立候補を辞退)。テロ根絶に向けた取り組みを強化。 「国民和解法」(2001年1月13日を期限とする特赦法)により多くのテロリストが投降。 2004年、大統領選挙でブーテフリカ大統領が再選されます。 2005年、テロリストの訴追免除や恩赦の措置を含む、「平和と国民和解のための憲章案」が国民投票にかけられ採択されます。 |

★

産業・経済

| 石油、天然ガスという炭化水素の輸出に依存しています。天然ガスについては世界第4位の輸出国。石油は世界最高の軽質油。 輸出向け農業として、ブドウ栽培があり、ワインも生産しています。 主な輸出相手国は、イタリア、フランス、スペイン、米国(2002年)。 主な輸入品は、生産材、資本財、食料品で、相手国は、フランス、米国、イタリア、スペイン (2002年)。 日本への主な輸出品は、原油、液化石油ガス(LPG)で、輸入品は、自動車、タイヤ、建設機械。 |

★

文化

| 東部の山岳地帯、タッシリ・ナジェール)に、中石器時代から、11世紀ごろまでの、岩面画が残っています。サハラが乾燥していく前の狩猟、次に牛やヒツジの放牧、馬と戦闘、ラクダによる交易と、時期によって描かれるテーマが変わっています。 侵食された奇岩が屹立する自然とともに、世界複合遺産に登録されています(1982年)。 |

|

| 古代ローマの遺跡が多く残っています。ティパサの建設はカルタゴ時代といわれ、ティムガッドには碁盤目状の都市計画で造られた神殿、劇場、大浴場、凱旋門が残り、ジェミラは標高900メートルのローマの都市です(いずれも1982年、世界文化遺産に登録)。 また、11世紀に造られて発展した山間のベニ・ハンマド城塞 と、オアシスにあるガルダイアを中心としたムザブの谷の5つの都市という、隊商路の要塞都市と、アルジェのカスバ(城砦で囲まれた旧市街地)が、世界遺産に指定されています(1980年、1982年、1992年)。 |

| チュニジア、モロッコ同様、代表的料理がクスクス。小麦粉を練って、小さい粒状にして蒸し、ヒツジなどの肉と野菜を煮込んだトマト味のシチューをかけて食べます。フランスでも親しまれています。 |

ご意見・感想・情報をお寄せください。

Eメール mokuyobi@tam2.co.jp