|

国のあらましと地図 |

第26回

2006年2月9日(木曜日)はナイジェリア

目次

|

国のあらましと地図 |

★

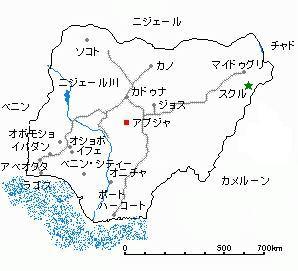

| 独立−1960年 国名−ナイジェリア連邦共和国 Federal Republic of Nigeria 面積−92万平方キロメートル 人口−1億3560万人(2003年、世界銀行) 主な言語−英語、ハウサ語、ヨルバ語、イボ語 |

|

★

自然

| ギニアの山地から流れるニジェール川が、カメルーンからのベヌエ川と合流して、ギニア湾に注ぎ、河口に広大なデルタができています。海岸線には、浅瀬や礁湖(ラグーン)があります。 中部と北部は高原で、東部のカメルーン国境地帯の山脈は火山帯。 |

★

歴史

| 紀元前に西アフリカ最古のノク文化 10世紀、ヨルバ最初のイフェ王国 |

紀元前900年ごろ、ジョス高原を中心にノク文化の形成が始まります。 10世紀、南部のイフェを都とするヨルバの最初のイフェ王国がつくられます。 14世紀ごろまでに、西部に、ヨルバによるオヨ王国が建国されます。 |

| 14世紀には 北部はハウサ諸国家 南部では、ベニン王国が繁栄 |

北部は、14世紀後半にイスラム化し、囲壁をもつ都市を核とするカノなど7つの国家(ハウサ諸国家)を形成。ハウサは嗜好品のコーラの実の交易を独占するなど、商業で繁栄します。 南部では、14〜17世紀には、ベニン王国が栄えます。 1470年、ポルトガル人が、現在のラゴスの地域に渡来。 |

| 16世紀からの奴隷貿易と イギリスの支配 |

16〜19世紀、ヨーロッパ商人が奴隷貿易を行ない、海岸地帯は奴隷海岸と呼ばれます。 1807年、奴隷貿易禁止後、イギリスはパーム油貿易に転換。61年、ラゴスを直轄植民地とします。 19世紀後半、ニジェール川デルタ地域では、イギリス系の統一アフリカ会社とフランス系商社が競合。84〜5年の、ベルリン会議で決められたアフリカ分割のルールで、中部より下流はイギリスの勢力圏となります。 1900年、イギリス政府は北部ナイジェリア保護領の成立を宣言。南部の勢力圏も改編されて保護領となります。植民地の官吏には全土でイボ。 14年、北部と南部を併合。新総督は、鉄道、道路の整備で、内陸部の経済・社会開発を進めようとします。 第2次世界大戦後、民族主義の要求が明示されていき、47年と51年の憲法で、植民地政府は、西部、東部、北部の3州制への移行、選挙権の拡大を図ります。イギリスからの独立交渉では、指導者間の意見がしばしば対立します。 |

| 1960年、独立後 63年、ビアフラ戦争が起こります |

1960年、ナイジェリア連邦として独立。63年、共和制に移行。 66年、クーデターで実権を握ったイロンシ将軍は統一国家への再編を図り、連邦制廃止を公布した直後に、北部州でイボが虐殺されます。2回めのクーデターを起こしたゴウォン中佐は、連邦制を復活。再び虐殺が始まったため、イボは東部州に帰郷。東部州と、北部州および連邦政府との対立が大きくなります。 67年、東部州がビアフラ共和国として独立宣言、ビアフラ戦争が始まります。68年、連邦政府軍が、ビアフラの石油積出港、ポート・ハーコートを攻略し、木が飢餓が始まります。アフリカ統一機構(OAU)が調停に乗り出しますが、解決とはならず、70年、臨時首都が占領され、内戦は終結します。 |

| 66年の軍事クーデター後 4年間の共和政を除いて 軍政が続きましたが 99年、民政に移管 |

75年、無血クーデターでムハンマド将軍が政権を握りますが、76年、暗殺され、国家元首となったオバサンジョが、その民政移管計画を引継ぎます。 79年、5政党による選挙で、シャガリ大統領が就任。 83年、軍事クーデターで、ブハリが国家元首とする軍政に戻ります。 85年、無血クーデターで政権をとったババンギダのもと、民政移管計画は進展していきましたが、93年、大統領選挙(アビオラ候補が当選)を無効にします。 93年、アバチャ軍事政権が成立。 98年、アバチャ元首が大統領候補となる民政移管の完了目前に急死し、アブバカル軍事政権成立。民政移管のスケジュールが発表されます。その直後、アビオラも急死。 99年、オバサンジョ元国家元首が大統領に就任し、文民政府が発足します。 |

★

外交

| 西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)の事務局を置いています。ナイジェリア軍を中心に組織されるECOMOSの停戦監視グループ(ECOMOG)は、1990年よりリベリア、シエラレオネなどで平和維持活動を実施しています。 2004年から、アフリカ連合(AU)の議長国。 NEPAD(アフリカ開発のための新パートナーシップ)では、オバサンジョ大統領が実施委員会議長を務めるなど、推進を図っています。 |

★

産業・経済

| サハラ以南の人口の約2割と推定されています。 サハラ以南で唯一、石油輸出国機構(OPEC)に加盟しています。第4位の産油国。シェル、モービル、シェブロン等国際石油資本がナイジェリア石油公社と合弁。輸出額の約9割を原油に依存しています。 主な輸出品は、燃料、天然ガス、工業製品で、相手国は、米国、インド、ブラジル。 輸入品は、燃料・エネルギー、食糧(2003年)で、相手国は、米国、イギリス、ドイツ(2004年)。 日本への主な輸出品は、原油、液化プロパンで、輸入品は、鉄鋼、乗用車等(2003年)。 進出している企業は、14社 (商社、製造、プラント等)(2003年)。 |

★

文化・世界遺産

| ノク文化の遺跡から出る土偶などに、ヨルバ文化に共通する特色が見られます(上の写真)。 イフェ王国では、テラコッタや青銅で、写実的な像が作られます(下の写真)。 (どちらも2005年、愛知万博の展示品) ベニン王国を、16、7世紀に訪れたヨーロッパの人たちは、首都の規模、幅の広い道路、整然と並ぶ家屋、王宮の豪華さについて記しています。 カメルーン国境に近い、スクルの文化的景観は世界文化遺産(1999年)。丘上には、首長の家、その下には段々畑が続き、鉄の文明の遺跡があります。 オシュン−オショボの聖なる森も世界文化遺産に(2005年)。毎年8月に開催される、ヨルバの水の女神、オシュンと、オショボの町の創始者の間で契約が交わされたことを祝う祭の舞台となります。 文学では、エイモス・チュツオーラ(1920〜97年)の書いた『やし酒のみ』などを発表し、欧米で評判になります。この作品は、10歳のころからやし酒を飲むことしか能のない男が、死んだやし酒作りの名人をとり戻しに「死者の町」への旅に出る物語。 造形作家であり、音楽家でもあるトゥインズ・セブン・セブン(1944年〜)は、ヨルバの神話の世界のイメージを、エッチング、合板の油彩などで表現しています。 |

|

★

音楽

| フェラ・クティ |

| 西アフリカ独自のダンス音楽、「ハイライフ」に、ジャズ、ファンク、ソウルなどを融合した「アフロ・ビート」を完成。 1938年、アベオクタで、牧師で学校の校長の父と、母は民族運動の活動家の母の間に生まれます。 55年、ハイランフのバンドで歌い始めます。58年、ロンドンの音楽大学に留学。トランペットと音楽理論を学ぶ一方、クラブでジャズを演奏します。63年に帰国して、バンドを作って演奏活動。1968年、自分の音楽スタイルをアフロ・ビートと呼ぶことを宣言。69年、米国の演奏旅行で、出会った女性から黒人解放運動を知り、故マルコムXの影響を受けます。 1970年、アフリカ70を結成。演奏の拠点を「アフリカ・シュライン」と改名。身近なものを題材に社会的、政治的なメッセージをこめた歌詞の曲を作っていきます。74年に、大麻所持により収監。76年には、軍隊をテーマにした「ゾンビ」が爆発的なヒット。77年、第2回フェスタック(世界黒人・アフリカ芸術文化祭)の開催後、コミュニティー「カラカタ共和国」が、1000人の兵に襲撃され、炎上します。それが原因で、母が亡くなります。 1980年代に入ってから、バンド名をエジプト80と改名。84年、ポンドの不法持ち出しということで終身刑になりますが、87年、証拠不十分で釈放。97年、エイズで亡くなります。 *ハイライフ: アフリカ初のポピュラー音楽、「パームワイン・ミュージック」に賛美歌やブラス・バンドのマーチが影響し合って生まれました。 |

| キング・サニー・アデ |

| 70年代にエベネザー・オベイが完成させたジュジュ・ミュージックを、80年代にワールド・ミュージックの象徴にします。 1946年、オショボに生まれます。17歳で、ラゴスで活躍していたバンドに参加。66年、自分のグループ、グリーン・スポットをスタート。74年、アフリカン・ビーツと改名。国内で人気を博していきます。82年、ボブ・マーレー(81年に没)の後を探していアイランド・レーベルから、それまでのヒット曲をまとめた、『ジュジュ・ミュージック』を出します。83年、2作目の『シンクロ・システム』を発表。同年、米国の都市を演奏旅行。85年、外務省のアフリカ月間と連動して企画された来日公演。 *ジュジュ・ミュージック: トーキング・ドラムといった伝統的な要素とエレキ・ギターやシンセサイザーを結びつけた音楽。 |

| 1952年、広島県生まれ。71年、佐渡の太鼓グループ「鬼太鼓座」の創立に参加し、中心奏者として活躍。82年、和太鼓のソロ奏者として独立後、国内外で多様な音楽活動を行なっています。 アフリカの太鼓を初めて聞いたのは、19歳のとき。18年後の89年、国際交流基金派遣のジャズ+和太鼓のコンサートツアーで、セネガル、ナイジェリアなど6か国を回ります。そして、その年、テレビ番組の取材で、ヨルバの太鼓言葉を習うためにナイジェリアを再び訪れます。そのときの話を著書『あしたの太鼓うちへ』(1992年、晶文社)の「太鼓打ちアフリカ紀行旅行巡行」の章で書いています。 「(太鼓言葉の師匠、オキニ村の太鼓頭)アジャーニーさんの叩く砂時計型の銅の太鼓『イヤイル』は、口径が20センチぐらいだが驚くほど幅の広い音域が打ち出せる。低域はバスドラムのようだし、高域は玩具のでんでん太鼓のように軽やかだ。しかも音の粒だち、力強さは、このサイズの太鼓から出る音とは信じがたいほどだ」 「初対面の時のリズムが『いらっしゃい』という日本語をアレンジしたものだということは、太鼓を習い始めてからわかった。(譜1) 『「いら、シャイ、シャイ』と子供たちも一緒になって唄う」 「太鼓は肩から釣り下げて、手で調べ緒をひきしぼりながら音程を作り、もう片方の手にJ字形に曲がった木のバチを持ってリズムを叩き出す。いわゆるトーキングドラムだが、その呼び名は外国人が勝手にそう酔うんでいるだけで、この地方の人々の叩くものはあらゆるリズムがトーキング、つまり『ことば』で成立しているのだった」 宿泊していたオショボの町をたたえる詞を習ったとき、音程がうまくいくとことばを唄いだす子供たちが、不正確な場合は反応しないこと。師匠の留守に訪れると、息子が打つ太鼓に現れることを経験。祭りでは子どもを背中にくくりつけて踊る若い母親を、定食屋では一日中、ふかしたヤム芋を臼でつく作女性を見ます。 「オキニ村のおおみそかの祭りで、アジャーニーさんたちに交じって村の一軒一軒の軒先で太鼓を叩いて廻った。にぎやかな踊りの輪のおばあさんが僕の額にも御祝儀のお金をはりつけてくれる。遠い遠い異国に、長い旅をして帰ってきているような不思議で懐かしい感じがした。やはりご先祖はアフリカだったのかもしれない」 |

ご意見・感想・情報をお寄せください。

Eメール mokuyobi@tam2.co.jp